床下に断熱材を追加して底冷えから開放された室内に|断熱リフォームの匠

お客様の声

2024.02.14

足もと底冷えお手軽断熱プランその他

床下に断熱材を追加して底冷えから開放された室内に

床下と天井の断熱工事をお願いしました。

おかげさまで台所、洗面所の寒さが軽減したように感じます。

リビングの暖かさも以前より保たれてる感じがします。

スタッフの皆さんも好印象の方ばかりで安心して工事をお任せできました。

埼玉県新座市 H様

築30年のお住まいでの床下と天井の断熱工事をご紹介いたします。

すでに内窓を設置済みでしたが、足元からの冷え込み、とくに家の北側の寒さにお困りとのことでした。

断熱材がいたるところで脱落

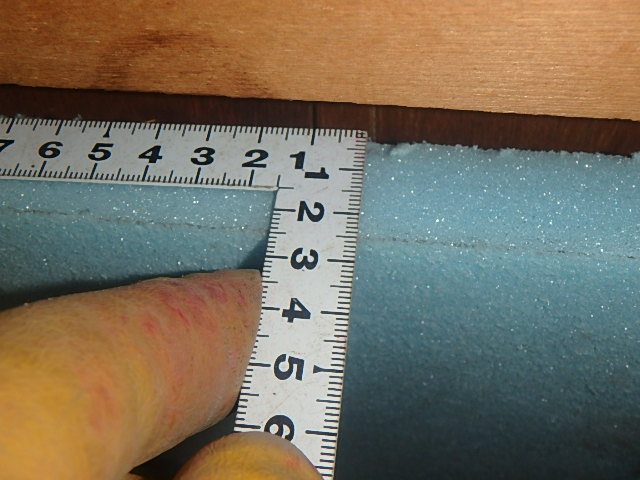

床下を調査したところ、断熱性能が足りていない状況であることが判明します。

断熱材がいたるところで脱落しているのが見て取れます。

しかも設置されていた断熱材は厚さ約25mmと非常に薄く、スキマから大きく床板が見えてしまっていました。これでは寒さを防ぐことは難しい状態です。

和室や階段の下にいたっては、そもそも断熱材が入っておらず、床板がむき出しになっていました。底冷えが発生するのは当然と言わざるを得ません。

また、床下から壁の内部との繋がりでは気流止めが施工されていませんでした。床下の空気は外とほぼ同じ温度になっていますので、現状その空気が壁の中まで侵入できてしまう状況にあります。

こういった住宅の造り方は決して珍しいものではなく、築年数が20年を越える住宅の多くが同様の建て方により建築されています。

屋根裏の状況も確認してみると、床下と同じように断熱材の厚みが足りておらず、約50mmの断熱材が設置されている程度です。

壁の中へと空間が繋がっているのも同様ですので、床下~壁内~屋根裏まで空気が上昇気流となって上って行ってしまう状態になっています。

これは「煙突効果」と呼ばれており、室内の暖房や冷房の効果を著しく低下させてしまいます。

暖房を付けても暖かくならない、冷房を使っても涼しさが持続しないという悩みの大半は、このように本来は不要であるはずの空気の流れが生じてしまうからなのです。

状況をご説明し、断熱工事をご提案させていただきました。

床下・天井ともに、断熱工事をする際にはまず「気流止め」と呼ばれる処理を行います。

冷房や暖房の効果を奪ってしまう壁内の空気の流れを堰き止める作業で、住宅の断熱性能を向上させるには要とも言える作業です。気流止め処理が済んでから断熱材の増強をしていきます。

屋根裏の断熱材はセルローズファイバーを使用しました。隙間が生じにくい特性から、屋根裏から降りてくる熱を防ぐのに適しています。

最初の床下写真と見比べると一目瞭然ですが、大引き(床を支える太い部材)の高さまですっぽりと断熱材で覆われているのがわかります。これにより、格段に住宅の断熱性能を向上することが可能です。

工事が終わって数日後にお伺いした際には、ご主人様より「床は効果てきめんだった!2階のピンと張り詰めるような冷たさもなくなった。『えっ!?』と思うぐらい違う!」と笑顔で喜びのお言葉をいただきました。

それだけ寒い思いをされてらっしゃったということだと思いますが、これで冬も快適にお過ごしいただけると考えると、私どもとしても嬉しい限りですね。

築30年くらいの住宅ですと、断熱リフォーム前は同じような断熱不足や断熱欠損が発生していることが珍しくありません。

非破壊による断熱リフォームを実施することで、状況を改善することができるようになりますので、まずはご自宅の断熱調査から始めてみてはいかがでしょうか?

ここまでお読みくださり、ありがとうございました。

施工データ

| 都道府県 | 埼玉県 |

|---|---|

| 建物種別 | 木造 |

| 築年数 | 約30年 |

| 施工面積 | 約40㎡ |

| 概算費用 | 約900,000円 |

| 施工日数 | 2日 |

| お悩み | 下から寒さを感じる。家の北側が特に寒い。 |